Die Werbewirtschaft wird es sicher schon mehrfach untersucht haben: Wie viele Buchstaben nimmt ein durchschnittlicher Mitteleuropäer am Tag wahr? Es ist für uns nahezu unmöglich unsere Augen schweifen zu lassen, ohne irgendwo auf verschriftlichte Texte zu stoßen. Geschriebene oder gedruckte Worte und Sätze gehören wie Essen und Trinken zu unserem Leben.

Die Werbewirtschaft wird es sicher schon mehrfach untersucht haben: Wie viele Buchstaben nimmt ein durchschnittlicher Mitteleuropäer am Tag wahr? Es ist für uns nahezu unmöglich unsere Augen schweifen zu lassen, ohne irgendwo auf verschriftlichte Texte zu stoßen. Geschriebene oder gedruckte Worte und Sätze gehören wie Essen und Trinken zu unserem Leben.

Seit mindestens 6000 Jahren gibt es die unser Leben so bestimmende „Erfindung“ der Schrift: Sämtliche Hochkulturen haben sich bemüht, Systeme zu erschaffen, welche es ermöglichten, flüchtige Produkte wie Worte festzuhalten und für die „Ewigkeit“ aufzubewahren, allerdings hatte nur ein Bruchteil der jeweils lebenden Menschen Zugang zu den entstandenen Texten. Deutlich wird das an der griechischen Bezeichnung für die ägyptische Bilderschrift. Hieroglyphen muss man mit „heiligen eingravierten Zeichen“ übersetzen, wodurch klar wird, dass nur die Priesterkaste sie beherrschte und sie fast ausschließlich dem Kultus diente. Erst die Griechen und Römer (evtl. auch die minoischen Kreter) verwandten ihre Schrift in einem nennenswerten Umfang auch für profane Zwecke.

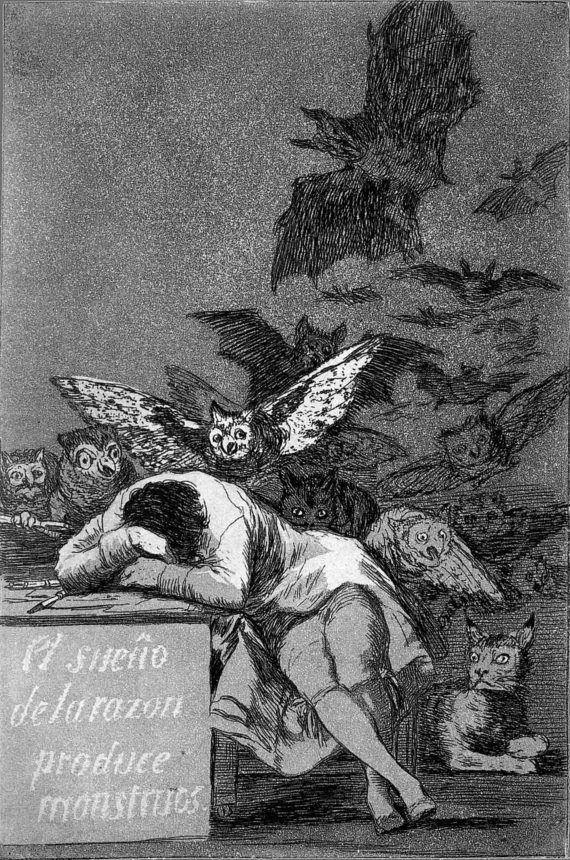

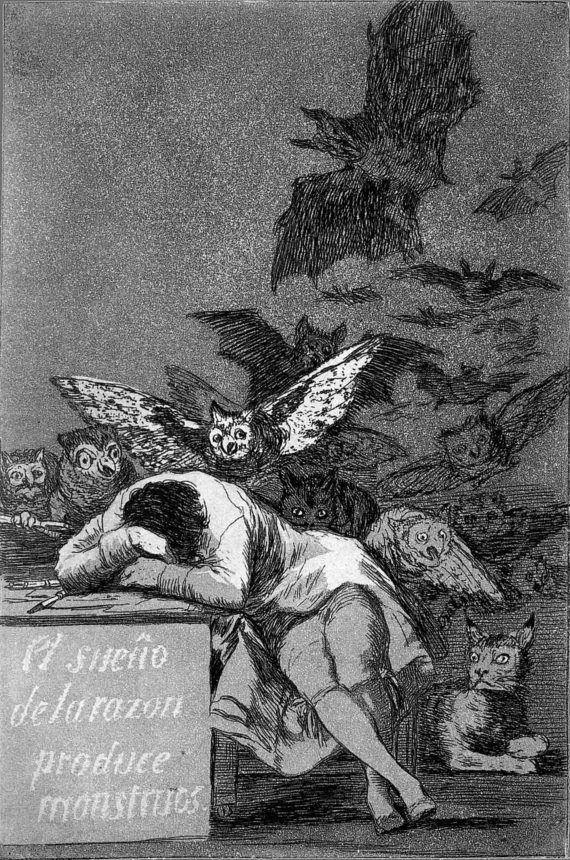

Trotzdem waren in Europa die meisten Menschen bis zur Reformation und Aufklärung nicht fähig zu lesen. Erst ab dem 18. Jahrhundert mit der Einführung der allgemeinen Schulpflicht in den meisten Staaten setzt eine breite Alphabetisierung ein. Ohne diese war die Demokratisierung der Gesellschaft, wie sie seit der Französischen Revolution vorwärts schreitet, undenkbar.

Der Vortrag von Dr. Martin Kersting wird in einem Parforceritt sowohl die 6000 Jahre Schriftentwicklung als auch das Fortschreiten der Schriftlichkeit nachzeichnen.

Aufrufe: 365

Kategorie:

Schlagwörter: Salon-de-Steils

Das Thema: die City Nord, ein Stadtteil Hamburgs. Vor 50 Jahren von ambitionierten Stadtentwicklern und ihren Architekten verplant geplant, ist die City Nord inzwischen zu einem historischen Ort geworden. Aus scheinbar vorausschauenden Konzepten entstanden damals hoch gelobte Bauprojekte, die, im Entstehen gefeiert, von der Zeit überholt, über die Realität neuer Entwicklungen hin vernachlässigt wurden. Fast vergessen stehen heute funktionstüchtige Gebäude leer, werden entkernt, dem Abriss anheim gegeben, geraten erneut in den Fokus des Interesses, um wieder geplant verplant zu werden.

Die City Nord, ein Ort der Widersprüche, den ich besichtigt und in Fotografien festgehalten habe.

Vortrag und Fotos von Agnes Voigt

www.agnesvoigt.de

Aufrufe: 568

Kategorie:

Schlagwörter: Salon-de-Steils, Stadtumbau

Ein nicht allzu weihnachtlicher Vortrag.

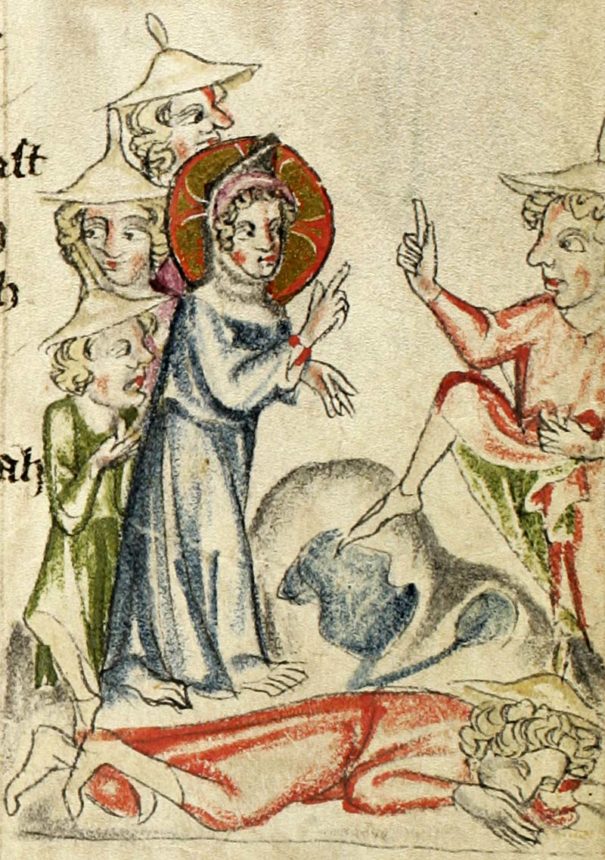

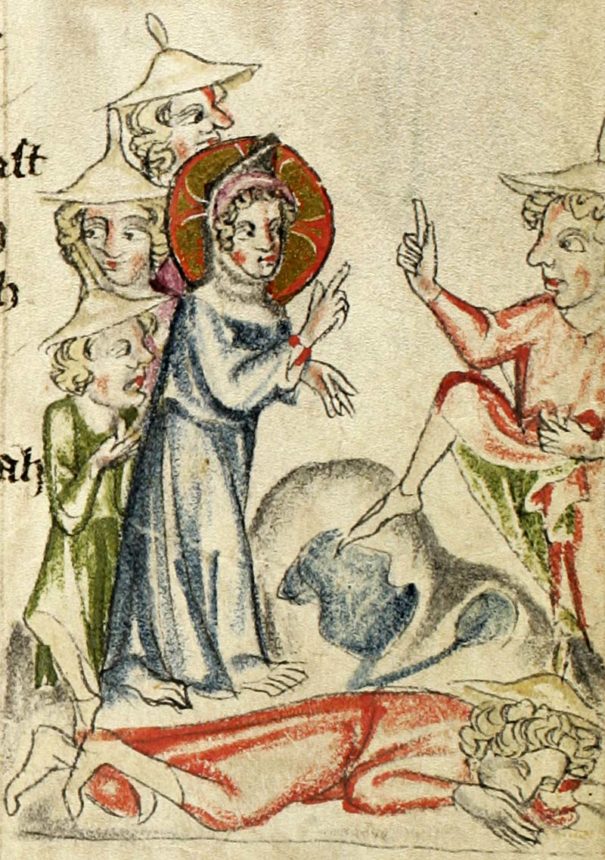

Glaubt man Thomas, dem Israeliten, welcher im 2. Jahrhundert ein Kindheits“evangelium“ verfasst hat, so hatten die Einwohner des Städtchens Nazareth kurz nach der Zeitenwende nicht den geringsten Grund zu jauchzen und zu frohlocken. Es trieb nämlich dort ein jugendlicher Intensivtäter namens Jesus sein Unwesen, welcher auch noch mit übernatürlichen Kräften ausgestattet war. Seine Streiche übertrafen durchaus die anderer literarisch einschlägig bekannter Bösewichter wie Max und Moritz, indem er zum Beispiel den Tod von Spielkameraden oder Kritikern seiner Taten billigend in Kauf nahm, wobei diese juristische Formulierung wahrscheinlich zu milde sein wird, denn in mindestens zwei Fällen handelte es sich um vorsätzliche Tötungsdelikte. Allerdings liest man auch mit einem gewissen Wohlgefallen, wie das kriminelle Nachwuchstalent klerikale und öffentliche Amtspersonen vorführt, so dass man durchaus von einer antiautoritären, ja revolutionären Geisteshaltung sprechen kann.

Liegt hier vielleicht der Grund dafür, dass die vier offiziellen Evangelien mit Ausnahme der Geschichte, wie Jesus als Zwölfjähriger die Schriftgelehrten platt macht, welche ja auch von seinem antiautoritären Geist zeugt, nichts von der Kindheit des Herren berichten? Auf jeden Fall hat man sich in den vergangenen zweitausend Jahren viele Gedanken gemacht, was Christus wohl vor seinem öffentlichen Auftreten wohl so gemacht hat.

Liegt hier vielleicht der Grund dafür, dass die vier offiziellen Evangelien mit Ausnahme der Geschichte, wie Jesus als Zwölfjähriger die Schriftgelehrten platt macht, welche ja auch von seinem antiautoritären Geist zeugt, nichts von der Kindheit des Herren berichten? Auf jeden Fall hat man sich in den vergangenen zweitausend Jahren viele Gedanken gemacht, was Christus wohl vor seinem öffentlichen Auftreten wohl so gemacht hat.

Einige dieser Gedanken möchte der Vortrag pünktlich zur Weihnachtszeit anhand von Schrift- und Bilddokumenten nachzeichnen.

Auf Ihre Teilnahme freut sich Martin Kersting

Aufrufe: 419

Kategorie:

Schlagwörter: Salon-de-Steils

Man kann sich trefflich darüber streiten, welches wohl das schönste Museum der Welt sei. Natürlich kenne ich nur einen Bruchteil der Kunstsammlungen auf diesem Planeten, so dass ich mein Urteil auf einer sehr dünnen Basis fällen muss. Einer der Topfavoriten auf diesen Titel ist für mich das archäologische Nationalmuseum in Neapel. Es hat gegenüber den meisten seiner Konkurrenten einen gewaltigen Startvorteil: Die Neapolitaner besitzen eine regelrechte „Kunstmine“ fast vor der Haustür. Im archäologischen Nationalmuseum sind die Funde aus den 79 n.Chr. durch Vulkanasche und Lava des Vesuvs verschütteten Städten Pompeji, Herculaneum und Stabiae ausgestellt.

Man kann sich trefflich darüber streiten, welches wohl das schönste Museum der Welt sei. Natürlich kenne ich nur einen Bruchteil der Kunstsammlungen auf diesem Planeten, so dass ich mein Urteil auf einer sehr dünnen Basis fällen muss. Einer der Topfavoriten auf diesen Titel ist für mich das archäologische Nationalmuseum in Neapel. Es hat gegenüber den meisten seiner Konkurrenten einen gewaltigen Startvorteil: Die Neapolitaner besitzen eine regelrechte „Kunstmine“ fast vor der Haustür. Im archäologischen Nationalmuseum sind die Funde aus den 79 n.Chr. durch Vulkanasche und Lava des Vesuvs verschütteten Städten Pompeji, Herculaneum und Stabiae ausgestellt.

Das Unglück der Bewohner ist das große Glück der Archäologen und Kunstfreunde. Die römische Malerei wäre uns abgesehen von ein paar Funden aus Ägypten nahezu unbekannt, würden nicht die drei untergegangenen Städtchen uns derartig reiches Anschauungsmaterial liefern.

Der Vortrag will einen Eindruck von der Kraft und der Schönheit der bildenden Kunst in der frühen Kaiserzeit vermitteln. Ein Schwerpunkt wird in der Darstellung der Alltagskultur und der römischen Mythologie liegen.

Es freut sich auf Ihre Teilnahme

Dr. Martin Kersting

Aufrufe: 454

Kategorie:

Schlagwörter: Salon-de-Steils

Ein Vortrag von Dr. Martin Kersting.

In fast allen Kulturen der Welt ist in einer bestimmten Phase ihrer Entwicklung die rituelle Tötung von Menschen nachweisbar. Es gibt zahlreiche altsteinzeitliche Fundplätze mit geschichteten menschlichen Schädeln, welche die gleichen mortalen Kopfverletzungen aufweisen. Im Neolithikum opferten sowohl die nomadischen Gruppen als auch die einfachen Pflanzer ihren Göttern Menschen. Die zahlreichen griechischen mythologischen Erzählungen der Griechen (Ariadne, Theseus und der Minotaurus; Iphigenie in Aulis; Prometheus) lassen erahnen, welche Bedeutung das Menschenopfer in der Vorzeit der Hellenen hatte.

Die grausamen Gladiatorenspiele und Tierhetzen der Römer, welche diese von den Etruskern übernommen haben, hatten in ihrem Ursprung einen religiösen Hintergrund. Zumindest ein Teil der Moorleichen, die in unseren Breiten gefunden worden sind, dürften den germanischen Göttern geopfert worden sein.

Durch die spanischen Conquistadoren und Missionare sind wir ganz gut über die Opferrituale der Atzteken informiert, wobei es sich natürlich um eine zweckorientierte und tendenziöse Berichterstattung gehandelt hat.

Manche Kultur- und Rechtshistoriker sehen in der Art der öffentlichen Vollstreckung der Todesstrafe, wie sie bis Anfang des 19. Jahrhunderts üblich war, ein Relikt der Vorstellung, dass eine beleidigte Gottheit durch Menschenblut versöhnt werden musste.

Der Vortrag hat nicht die Absicht, die Grausamkeiten en detail aufzuführen, sondern Schwerpunkt ist die Humanisierung der Religion. So gibt es bei den Griechen zahlreiche Geschichten, wie die Götter das Opfer eines Menschen ablehnen. Die eindsruckvollste ist sicher die der Iphigenie auf Aulis in der Bearbeitung des Euripides. Besser bekannt sein dürften Abraham und Isaak aus der Genesis sein, welche für das Judentum eine ähnliche Rolle einnehmen wie für die Griechen die Agamemnontochter.

Natürlich fordert es das Thema geradezu, auch Christi Opfertod und dessen Nachvollzug im christlichen Gottesdienst in diesen Kontext einzuordnen.

Aufrufe: 476

Kategorie:

Schlagwörter: Salon-de-Steils

Wie haben sich bahnbrechende wissenschaftliche Erkenntnisse verbreitet? Vortrag von Dr. Martin Kersting im Rahmen des Salon de Steils.

In älteren Wissenschaftsgeschichten kann man gelegentlich Sätze lesen wie „Im Jahre 1543 änderte sich das Bild des Menschen von der Welt und dem Kosmos grundlegend“. Natürlich spricht der Autor von Nikolaus Kopernikus, welcher das über 1.500 Jahre tradierte geozentrische Modell des Ptolomäus durch ein heliozentrisches ersetzt hat. Der amerikanische Kopernikus-Forscher Owen Gingrich hat aber in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts eindrucksvoll nachgewiesen, dass „De revolutionibus orbium coelestium“ – so der Titel des kopernikanischen Werkes – im gesamten 16. Jahrhundert allenfalls von 10 bis 15 Menschen ernsthaft gelesen und rezepiert worden ist. Richtig bekannt wurde das Buch erst 1620 mit dem Prozess gegen Gallileo Gallilei.

Ganz anders hingegen verlief die Aufnahme des mindestens ebenso berühmten Buches „On the origin of species“ von Charles Darwin, dessen Erstauflage von 1.250 Exemplaren schon am Erscheinungstag (24. November 1859) ausverkauft war. Nach nur vier Wochen erschien eine (unberechtigte) deutsche Ausgabe.

Schon seit den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts wurde versucht, Wissenschaft zu popularisieren (Alexander von Humboldt). Für die Arbeiterbewegung (Wilhelm Liebknecht: „Wissen ist Macht“) und liberale Bildungsreformer (Wilhelm Bölsche, Raoul Heinrich Francé) war das allgemeine Wissen um naturwissenschaftliche Erkenntnisse eine Voraussetzung der demokratischen Teilhabe. Höhepunkt dieser Bewegung war 1922 ein leider verschollener Stummfilm, welcher die Einsteinsche Relativitätstheorie erklärte.

Der Vortrag will an einigen Beispielen die Wechselbeziehungen zwischen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und gesellschaftlicher Entwicklung untersuchen.

Aufrufe: 430

Kategorie:

Schlagwörter: Salon-de-Steils

Die Werbewirtschaft wird es sicher schon mehrfach untersucht haben: Wie viele Buchstaben nimmt ein durchschnittlicher Mitteleuropäer am Tag wahr? Es ist für uns nahezu unmöglich unsere Augen schweifen zu lassen, ohne irgendwo auf verschriftlichte Texte zu stoßen. Geschriebene oder gedruckte Worte und Sätze gehören wie Essen und Trinken zu unserem Leben.

Die Werbewirtschaft wird es sicher schon mehrfach untersucht haben: Wie viele Buchstaben nimmt ein durchschnittlicher Mitteleuropäer am Tag wahr? Es ist für uns nahezu unmöglich unsere Augen schweifen zu lassen, ohne irgendwo auf verschriftlichte Texte zu stoßen. Geschriebene oder gedruckte Worte und Sätze gehören wie Essen und Trinken zu unserem Leben.

Liegt hier vielleicht der Grund dafür, dass die vier offiziellen Evangelien mit Ausnahme der Geschichte, wie Jesus als Zwölfjähriger die Schriftgelehrten platt macht, welche ja auch von seinem antiautoritären Geist zeugt, nichts von der Kindheit des Herren berichten? Auf jeden Fall hat man sich in den vergangenen zweitausend Jahren viele Gedanken gemacht, was Christus wohl vor seinem öffentlichen Auftreten wohl so gemacht hat.

Liegt hier vielleicht der Grund dafür, dass die vier offiziellen Evangelien mit Ausnahme der Geschichte, wie Jesus als Zwölfjähriger die Schriftgelehrten platt macht, welche ja auch von seinem antiautoritären Geist zeugt, nichts von der Kindheit des Herren berichten? Auf jeden Fall hat man sich in den vergangenen zweitausend Jahren viele Gedanken gemacht, was Christus wohl vor seinem öffentlichen Auftreten wohl so gemacht hat.