Banausen, Zisterzienser, Jesus und die Sockelarbeitslosigkeit

Die berühmte und immer wieder zitierte Feststellung von Max Weber, dass der Calvinismus die Religion des Kapitalismus sei, stimmt nur zur Hälfte. Wir wissen spätestens seit Karl Marx, dass der Kapitalismus zwei alles bestimmende Faktoren hat. Der eine ist natürlich das Kapital, resp. das Eigentum an Produktionsmitteln, der andere die Arbeit. Weber bezieht nur ersteres ein, indem er sich auf Calvins kleine Schrift „de providentia Dei“ beruft, in der das irdische Wohlergehen als sichtbares Zeichen der göttlichen Fürsorge angesehen wird. Sicher wurde dadurch Reichtum und Besitz auch moralisch legitimiert. Die Arbeit ist aber schon mehr als dreihundert Jahre früher neu bewertet worden.

Die berühmte und immer wieder zitierte Feststellung von Max Weber, dass der Calvinismus die Religion des Kapitalismus sei, stimmt nur zur Hälfte. Wir wissen spätestens seit Karl Marx, dass der Kapitalismus zwei alles bestimmende Faktoren hat. Der eine ist natürlich das Kapital, resp. das Eigentum an Produktionsmitteln, der andere die Arbeit. Weber bezieht nur ersteres ein, indem er sich auf Calvins kleine Schrift „de providentia Dei“ beruft, in der das irdische Wohlergehen als sichtbares Zeichen der göttlichen Fürsorge angesehen wird. Sicher wurde dadurch Reichtum und Besitz auch moralisch legitimiert. Die Arbeit ist aber schon mehr als dreihundert Jahre früher neu bewertet worden.

Man muss dazu wissen, dass seit der neolithischen Revolution, also seitdem es Arbeit gibt, diese immer eine gesellschaftlich negative Konotation hatte. Ein Mensch aus dem alten Mesopotamien, aus dem pharaonischen Ägypten, aus dem klassischen Griechenland oder Rom, aber auch aus dem früheren Mittelalter hätte jeden, der einen Vortrag über die Befriedigung, welche die Arbeit gibt, gehalten hätte, in das Tollhaus eingewiesen. Arbeit war den niederen Klassen zugedacht und diese wurden deswegen verachtet – genauso wie die Arbeit selbst. Es gibt heute noch eine ganze Reihe von sprachlichen Beispielen, wie schlecht die Arbeit angesehen war. So kommt die Beschimpfung Banause von dem griechischen Wort Banauses (βάναυσης), was zunächst wertneutral Handwerker bedeutet. Für den griechischen Aristokraten beschäftigte dieser sich jedoch nicht mit dem καλός κ’αγαθός, mit dem Schönen und Guten, sondern ernährte sich von der Arbeit seiner Hände. Etwas Verachtenswerteres gab es für die adelsstolzen Athener oder Spartaner kaum. Nur noch der Sklave, der ähnlich stumpfsinniges Zeug machte wie der βάναυσης, stand auf einer niedereren Stufe. Das mittelhochdeutsche Wort arebeit bedeutet Sorge, Not und Leid – und eine besonders schreckliche Form von Leid war das, was wir im Neuhochdeutschen als Arbeit bezeichnen.

Noch das frühe Christentum hat Arbeit als solche als minderwertig angesehen. Erinnert sei hier nur an die biblische Geschichte der Schwestern Maria und Martha (Lk. 10,38-42), welche Jesus als Gast in ihr Haus aufnahmen. Während die arme Martha in der Küche brutzelt, tut Maria keinen Handschlag, sondern lauscht nur den Worten ihres Gastes. Eine Beschwerde von Martha wird von Jesus dahingehend abgebügelt, dass Maria den besseren Teil erwählt habe.

Noch das frühe Christentum hat Arbeit als solche als minderwertig angesehen. Erinnert sei hier nur an die biblische Geschichte der Schwestern Maria und Martha (Lk. 10,38-42), welche Jesus als Gast in ihr Haus aufnahmen. Während die arme Martha in der Küche brutzelt, tut Maria keinen Handschlag, sondern lauscht nur den Worten ihres Gastes. Eine Beschwerde von Martha wird von Jesus dahingehend abgebügelt, dass Maria den besseren Teil erwählt habe.

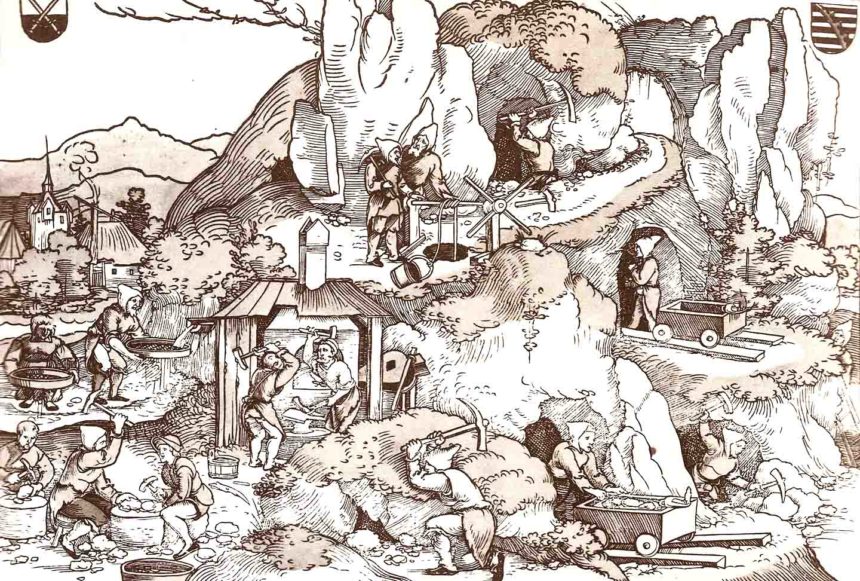

Seit dem 12. Jahrhundert gewinnt die Arbeit auf einmal an Ansehen. Grund dafür ist eine neue Interpretation der Benediktinerregel und ihrer berühmten Formel ora et labora, was wir heute meist mit bete und arbeite übersetzen. Allerdings wäre der heilige Benedikt von Nursia, welcher im 6. Jahrhundert diese Regel verfasst hat, mit dieser Übersetzung wohl kaum einverstanden gewesen. Wie nämlich das mittelhochdeutsche Wort arebeit hat auch das lateinische labor im Laufe der Jahrhunderte eine Bedeutungsveränderung erfahren. Vor 1.500 Jahren war damit in erster Linie Erdulden gemeint – und der Sklave oder der Kolone, aber auch der Mönch der Spätantike mussten vor allem harte und schwere Arbeit erdulden. Ein Zweig des Benediktinerordens, die Zisterzienser, legte ab etwa 1100 den Schwerpunkt ausschließlich auf diese Form des Erduldens. Dadurch gelang es ihm im Hochmittelalter kaum vorstellbare Reichtümer anzuhäufen. Das Vorbild der hart arbeitenden Brüder führte sukzessive dazu, dass Arbeit ein neues Ansehen bekam. Zwar änderte sich die rechtliche und soziale Situation der Menschen, welche für den Lebensstandard sorgten, zunächst kaum, aber sie selbst entwickelten ein neues Bewusstsein aus dem Stolz auf ihre Leistung. Ohne dieses Bewusstsein wäre zum Beispiel der Bauernkrieg undenkbar gewesen

Allerdings schlägt mit der Reformation und vor allem mit der Aufklärung das Pendel in die andere Richtung um. Arbeit ist nun fast die einzige Quelle, aus welcher der Mensch seinen Wert schöpft. Selbst die traditionellen Parasiten der Gesellschaft, der Adel, bezeichnen sich auf einmal als arbeitend. Ein Friedrich II. von Preußen gab sich den Titel eines „ersten Diener des Staates“, die ostelbischen Junker verwalteten ihre Güter. Selbst die katholische Kirche ist auf diesen Zug aufgesprungen und hat unter Pius XII. am 1. Mai (!) einen Festtag für Joseph, den Arbeiter eingerichtet.

Unser Problem mit dieser Entwicklung der menschlichen Gesellschaft ist nicht, ob uns das passt oder nicht: Wir haben einfach den Salat und müssen damit leben. Unser gesamtes Erziehungssystem – von der Wiege bis zum Grab – ist darauf ausgerichtet, unser Glück in der Arbeit und durch sie auch unseren Wert in der Gesellschaft zu finden.

So viel zur Ideologie – die Realität sieht anders aus: Ich rede nicht davon, dass ein ständig zunehmender Teil der arbeitenden Bevölkerung sein Glück bis zum Burnout strapazieren muss, nur am Rande davon, dass Hunderttausende trotz Vollzeitjob im Bereich der Armutsgrenze leben, sondern mein Thema ist, dass einer Unzahl von Menschen gar keine Möglichkeit geboten wird, überhaupt zu arbeiten und damit einen Wert in der Gesellschaft darzustellen. So hören wir z.B. jedes Jahr im Spätsommer die Klagen der Arbeitgeber- und Handwerksverbände, dass sie die angebotenen Lehrstellen nicht besetzen können, weil die Kenntnisse, welche die Bewerber eigentlich aus der Schule hätten mitbringen müssen, nicht ausreichend seien. Diese jungen Leute haben also im Kampf um das postulierte Glück schon mit 16 Jahren verloren und ihre Chancen, noch einmal im Leben einen nichtprekären Arbeitsplatz zu finden, sind deutlich reduziert. Viele sind durch eine Krankheit physischer oder psychischer Natur irgendwann einmal so aus der Bahn geworfen worden, dass sie nicht in der Lage sind, im Berufsleben mitzuhalten. Ein Einstellungshindernis par excellence ist ein fortgeschrittenes Alter. Hinzu kommt, dass eine Absage auf Bewerbung Nr. 50 die Motivation nicht so wirklich steigert.

Dieser Personenkreis ist auch durch die technologisch-wirtschaftliche Entwicklung abgehängt worden. 1967 definierte das Bundesstabilitätsgesetz, dass Vollbeschäftigung dann gegeben sei, wenn weniger als 0,8% der erwerbstätigen Bevölkerung arbeitslos sei, ein Wert der im ausgehenden Wirtschaftswunder tatsächlich gelegentlich erreicht worden ist. Vor der Entwicklung von Rasenmähern, die man eigentlich in der kanadischen Prärie oder dem ukrainischen Schwarzerdegebiet erwarten würde, von nervtötenden Laubbläsern oder produktionsstraßenmäßigen Spülmaschinen gab es genügend „einfache“ Jobs, die auch von Menschen mit den oben genannten Einschränkungen erledigt werden konnten. Nach den Krisen der siebziger Jahre sah die Arbeitswelt plötzlich anders aus: Menschen ohne Qualifikation hatten kaum noch eine Chance auf einen Arbeitsplatz; für Personen mit weiteren Handicaps war es nahezu sinnlos, Bewerbungen zu schreiben. Nach der Ölkrise von 1973 wurden wir erstmalig mit dem Begriff Sockelarbeitslosigkeit – in seiner bösartigeren und menschenverachtenden Variante Bodensatzarbeitslosigkeit – konfrontiert. Diese hat nach jeder konjunkturellen Krise (Ausnahme 2008) zugenommen.

Selbst die großangelegte Reform von 2004, welche unter dem Begriff Agenda 2010 Furcht und Schrecken („Fördern und Fordern“) verbreitet hatte, konnte dem Phänomen nicht wirklich Herr werden. Der Sockel ist aus Stahlbeton – und in Steilshoop ist er aus Titan: 26,7 % der Bewohnerinnen und Bewohner waren im Dezember 2016 im SGB-II-Bezug (= Hartz IV)! Hinter jeden vierten Wohnungstür leben Menschen, welche nicht nur arm sind, sondern sich auch aufgrund der obwaltenden Ideologie des Glücks der Arbeit moralisch deklassiert fühlen müssen

Über die Auswirkungen auf das soziale Leben im Stadtteil muss nicht mehr viel gesagt werden. Die Frustration ist so gewaltig, dass sich nur noch ein Minimum an Bürgerinnen und Bürgern dazu aufraffen kann, gestaltend in die Prozesse im Quartier einzugreifen.

Es hat den Anschein, als ob die Politik sich damit abgefunden hat, dass Viertel wie Steilshoop Heimat des Unglücks bleiben. Den Sockel gibt es eben – und Steilshoop (Kirchdorf Süd, Billstedt) ist abgelegen genug, dass niemand darüber stolpern kann.

Zwar ist man nicht bereit, mit dem Presslufthammer an das Ding heranzugehen, aber ab und an bekommt doch jemand einen Meißel und einen Hammer in die Hand gedrückt, auf dass er ein paar Bröckchen heraus haut. Die Alraune gGmbH und einige andere Träger in Hamburg bekamen derartige Werkzeuge, zum einen um einigen Mitbürgern wenigstens beim Aufbau ihres Selbstwertgefühls behilflich zu sein, zum anderen, um einige Oasen in dem auch durch die Langzeitarbeitslosigkeit verwüsteten Stadtteil zu schaffen. Das Tagwerk-Projekt spricht Menschen an, die besonders weit vom Arbeitsmarkt entfernt sind, die aufgrund ihrer Einschränkungen nur in der Lage sind, wenige Stunden am Tag zu arbeiten. In vielen Fällen hat das dazu beigetragen, sie vor allem psychisch zu stabilisieren, indem sie mit einem gewissen Stolz auf ihre geleistete Arbeit nach Hause gehen. Hinzu kommt, dass sie meist eine wirklich wichtige Aufgabe geleistet haben, wenn sie etwas der Rentnerin, die sich aufgrund ihrer finanziellen Lage nur ein Stück Kuchen und eine Tasse Kaffee im JETZT leisten kann, die einzige Ansprechpartnerin waren.

Damit ist der andere bedeutsame Aspekt des Tagwerks berührt: Gäbe es nicht die Projekte des Beschäftigungsträgers, wäre Steilshoop trauriger als die oft zitierte Schlafstadt. Die in solchen Agglomerationen gemeldeten Menschen haben wenigstens nach dem Aufstehen die Möglichkeit, zum Beispiel an ihrem Arbeitsplatz sozial zu interagieren. In Steilshoop würde das Leben sich 24 Stunden am Tag hinter der geschlossenen Wohnungstür abspielen – und das wahrscheinlich lebenslänglich!

Aufrufe: 520